京都 掛札の木綿風呂敷

2004年まではオーダーメイドの絹の風呂敷を専門にみなさまからご好評頂いておりました京都 掛札ですが、それに加えて初めてレディメイド(既製)の綿の風呂敷を発表させて頂いたのが2005年の夏。京都 掛札の「カジュアルライン」として誕生したこの木綿風呂敷が、京都 掛札の「顔」となってはや9年が過ぎようとしています。

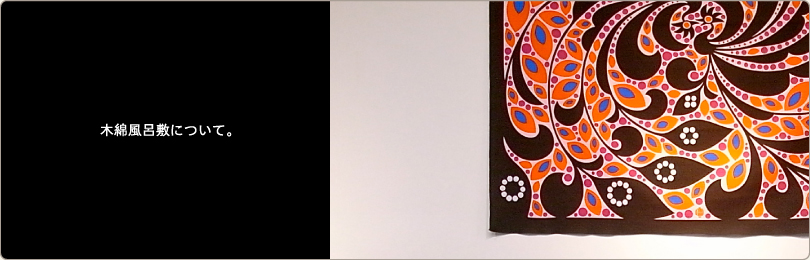

なにせヨソとは違う、ある意味ちょっと「アヴァンギャルド」なデザインを目指したものですから、作りはじめた頃は周囲からどのようなご反応を頂けるのか少々不安なところもありましたが、おかげさまでみなさまにご好評を頂きながらだんだん文様の種類も増えてまいりました。(´ー`)

「古くさい」なんて言わせない!

京都 掛札の木綿風呂敷のデザインはすべて、日本の伝統文様や日本の美術工芸品の意匠に好まれて使われてきたモチーフをもとに、思いっきり大胆にアレンジしてデザインしております。

実際にご覧頂いた方からは、「カワイイっ♪」「カッコイイ!」「こんな風呂敷見たことない!」と若いお客さん、以前から風呂敷をお使いだったみなさまも「今までの風呂敷のイメージが変わった。」なんて言って下さいますし、意外だったのは例えばお坊さんや神主さん、お茶の先生や着付けの先生などずっと風呂敷を使い続けてこられた方々からも「こんな風呂敷が欲しかったんや!」と喜んでくださったこと。「温故知新」なんて言うと格好良すぎるかもしれませんが、「オリジナルの綿の風呂敷を作るなら、絶対に他に無いような新しい日本の文様を創ってやる!」と思ってデザインした身にとっては、 本当に本当に何よりの嬉しいご感想です。

京都 掛札の木綿風呂敷のデザインはすべて、日本の伝統文様や日本の美術工芸品の意匠に好まれて使われてきたモチーフをもとに、思いっきり大胆にアレンジしてデザインしております。

実際にご覧頂いた方からは、「カワイイっ♪」「カッコイイ!」「こんな風呂敷見たことない!」と若いお客さん、以前から風呂敷をお使いだったみなさまも「今までの風呂敷のイメージが変わった。」なんて言って下さいますし、意外だったのは例えばお坊さんや神主さん、お茶の先生や着付けの先生などずっと風呂敷を使い続けてこられた方々からも「こんな風呂敷が欲しかったんや!」と喜んでくださったこと。「温故知新」なんて言うと格好良すぎるかもしれませんが、「オリジナルの綿の風呂敷を作るなら、絶対に他に無いような新しい日本の文様を創ってやる!」と思ってデザインした身にとっては、 本当に本当に何よりの嬉しいご感想です。

もう「風呂敷って古くさい」なんて言わせませんよ!(^∀^)

「風呂敷」と「日本の文様」の入り口に

「普段使いできる綿の風呂敷を作る!」と思い立ってから、デザインを試行錯誤することまる一年。自分でも欲しいと思える、 今までにないような柄を…と考え始めたのは良いのですが、「今までにない」ということは、つまりお手本が無いわけでして。 さてどんなデザインにしようか。正直かなり悩みました。(´〜`)

「普段使いできる綿の風呂敷を作る!」と思い立ってから、デザインを試行錯誤することまる一年。自分でも欲しいと思える、 今までにないような柄を…と考え始めたのは良いのですが、「今までにない」ということは、つまりお手本が無いわけでして。 さてどんなデザインにしようか。正直かなり悩みました。(´〜`)

いろいろと考えるうちにふと、「僕が今までオーダーメイドの文様をデザインするうちに感じてきた、 家紋や日本の伝統文様のデザイン性の魅力とそれにまつわる話や隠された意味の面白さを、なにか形にできひんやろか。 この綿の風呂敷が、『入門編』の風呂敷になるのと同時に、日本の文様の楽しさを知ってもらうひとつの小さなきっかけにもなったらええなぁ…」と思ったのです。 そういう雑学(?)も、僕のように何かしら関わっていないと、きっとなかなか知る機会も少ないような気がしますし、 日本人として自分の国の文様の意味をちょっとでも知っているというのは、とっても素敵なことだと思います。 もちろん、外国人の方にもその面白さを紹介したいなぁと思いながら、近頃ではかえって日本人より良くご存じだったりするぐらいで。(^ヮ^;)ゞ

こうして2005年に出来上がった京都 掛札の木綿風呂敷の第一弾は、「唐草」「七宝」「雷格子」「観世水」「宝尽し」の5種類の吉祥文様。吉祥文様とは、言うならば「ハッピー」とか「ラッキー」などの願いが込められた「この上なくめでたい」文様のことです。 それぞれの文様の意味を読み解いてみると、本当に「縁起」や「げんかつぎ」が心底大好きな昔ながらの日本人のセンスにすっかり脱帽してしまいます。

大事なのはきっと、

地球にやさしいだけじゃなく、自分も楽しいということ

たまたま、2006年の初めから「エコ」というキーワードが急速に世の中に広がりはじめ、そのなかでやはり省資源・自然環境への配慮というテーマから「何度でも繰り返し使えてエコ」な風呂敷が注目されるようになりました。ただ、今やなんでもかんでも「エコエコ」と銘打った宣伝・広告が溢れかえって、情報を受け取る立場の僕ら素人からしてみれば本当のところはどれが本当にエコなんだかよく分からなくなってしまっていますよね。(´〜`)

たまたま、2006年の初めから「エコ」というキーワードが急速に世の中に広がりはじめ、そのなかでやはり省資源・自然環境への配慮というテーマから「何度でも繰り返し使えてエコ」な風呂敷が注目されるようになりました。ただ、今やなんでもかんでも「エコエコ」と銘打った宣伝・広告が溢れかえって、情報を受け取る立場の僕ら素人からしてみれば本当のところはどれが本当にエコなんだかよく分からなくなってしまっていますよね。(´〜`)

最近では「環境問題」「省資源」「レジ袋有料化」などのテーマから様々なメディアで話題にのぼることの多い風呂敷。 とは言え、では風呂敷を日常生活の中で毎日のようにお使いのかたがどれほどいらっしゃるかと考えれば、まだまだほんの一部ではないかと思います。

たしかに、いろいろな大きさや形の荷物をその時々にあわせて上手く包んでしまう風呂敷は、 使ってみればとても便利で重宝しますし、何度も繰り返し使えてゴミの減量にも一役買うことでしょう。 でも、風呂敷をまだ使ったことのない世代にとっては、いくら「便利だから」とか「地球にやさしいから」使いなさいと言っても なかなか使い始めてもらえないと思うのです。「勉強しなさい!」と言って勉強が好きになる子なんて、あんまりいませんよね?(´з`)

作り手の僕としては、みなさんにそういった「理由」からではなく、もっともっとウキウキしながら風呂敷を使って欲しいのです。 堅いことは抜きにして、やっぱりまずは「カワイイ!」とか「カッコイイ!」とか、見た目で飛びついてもらわないと。(笑) 意外なほどのその便利さは、楽しんで使っているうちにきっと感じてもらえるに違いありませんし、しかも地球にやさしい。 う〜ん、もう最高ですね。

ずっと忘れていたから今さらのように興味深い、風呂敷もそんな日本の文化のひとつ。 昔から伝わる日本人の素晴らしい感性を、古いままではなく少し違った新しいかたちで表現し、 そこからまた「風呂敷で包む」という文化を次の世代にも伝えていきたいと考えています。

オリジナルの綿の風呂敷を作り始める、そのきっかけとなりましたのは、実は「十八代中村勘三郎」さんのご襲名記念の引出物の風呂敷を制作させて頂いたこと。

オリジナルの綿の風呂敷を作り始める、そのきっかけとなりましたのは、実は「十八代中村勘三郎」さんのご襲名記念の引出物の風呂敷を制作させて頂いたこと。